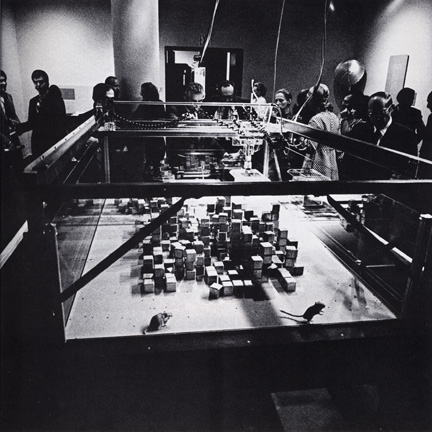

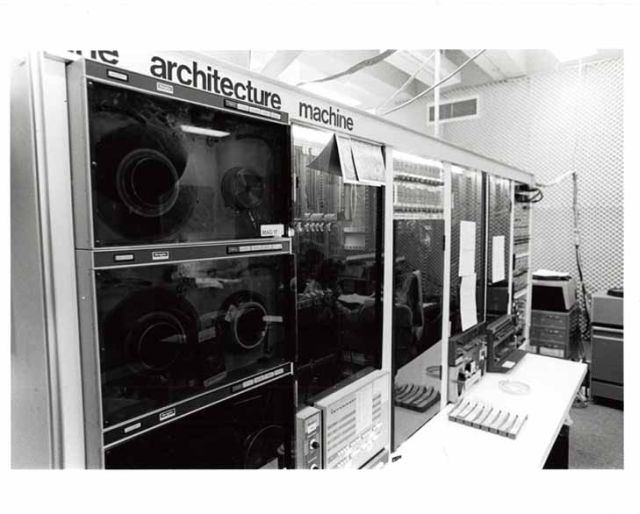

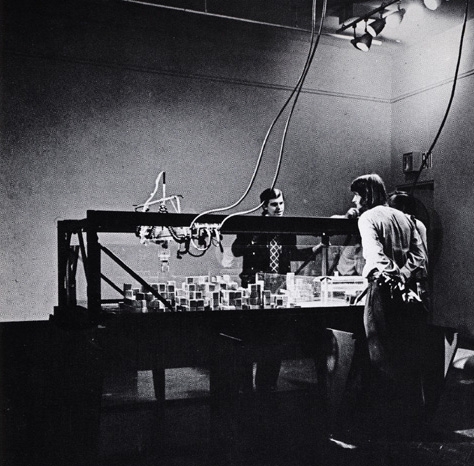

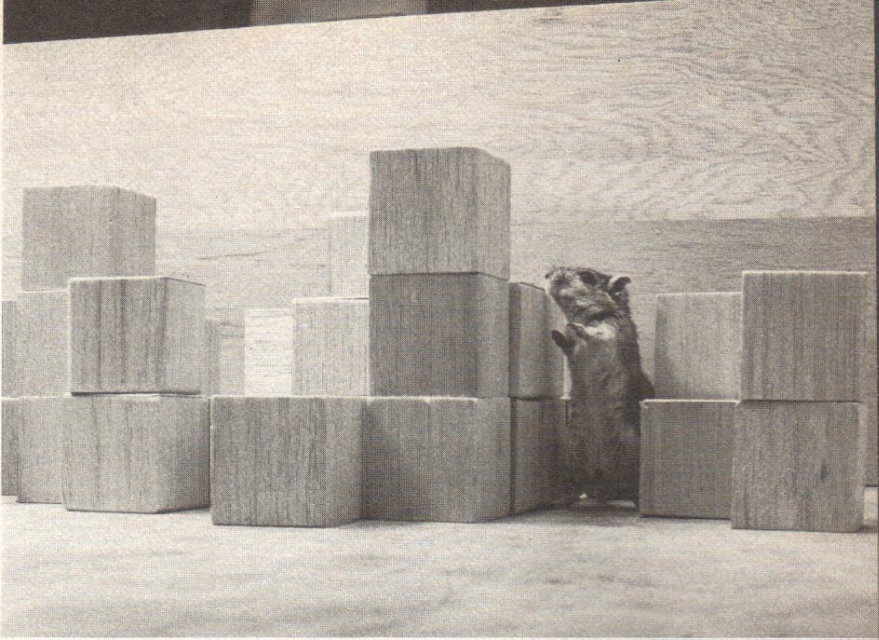

SEEK, ARCHITECTURE MACHINE GROUP

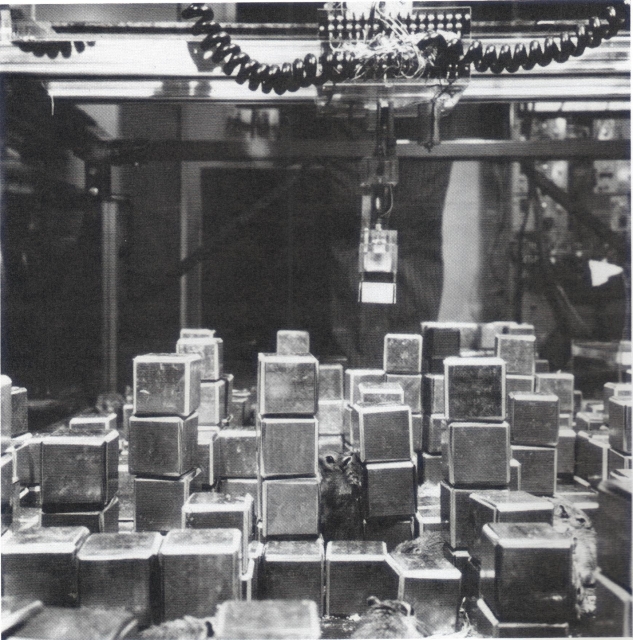

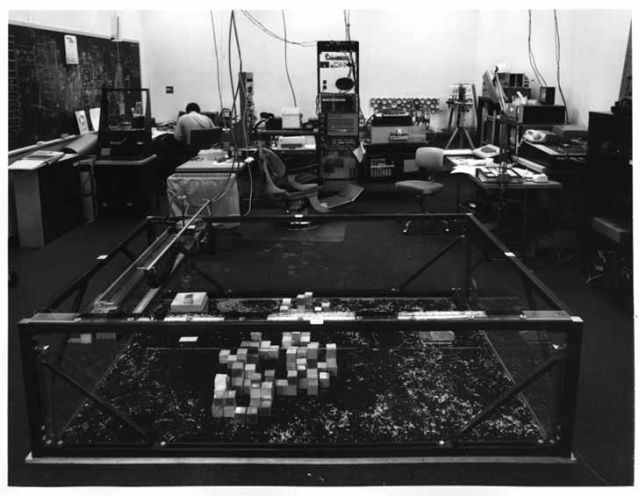

Vidéo filmée par Lutz Dammbeck qui montre une reconstitution de la machine « SEEK » de Nicholas Negroponte qui est le fondateur de l’ « Architecture Machine Group » au M.I.T. L’installation a été présentée pour la première fois en 1970 à New York au Jewish Museum.

Machine vs Animal. La machine reconstruit inlassablement le terrain de jeu des gerbilles.

Images du laboratoire au MIT :

Source web : cyberneticzoo.com

Sources : Art and the Future, Douglas Davis (1973). & MIT Museum archives

NORBERT WIENER, CYBERNETICS

“The terms ‘black box’ and ‘white box’ are convenient and figurative expressions of not very well-determined usage. I shall understand by a black box a piece of apparatus, such as four-terminal networks with two input and two output terminals, which performs a definite operation on the present and past of the input potential, but for which we do not necessarily have any information of the structure by which this operation is performed. On the other hand, a white box will be similar network in which we have built in the relation between input and output potentials in accordance with a definite structural plan for securing a previously determined input-output relation.”

Norbert Wiener, Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine (1948).

BALLARD, A HANDFUL OF DUST

Lieu : Utah Beach, France

Date : 11/05/2014

Few people today visit Utah beach. The sand seems colder and flatter than anywhere else along the Normandy coast where the Allies landed on D-day. The town of Arromanches – a few miles to the east and closer to Omaha, Gold and Sword beaches – is a crowded theme park of war museums, cemeteries and souvenir shops, bunkers and bunting. Guidebooks in hand, tourists edge gingerly around the German gun emplacements and try to imagine what it was like to stare down the gun sights at the vast armada approaching the shore.

But Utah beach, on the western edge of the landing grounds, is silent. A few waves swill over the sand as if too bored to think of anything else. The coastal land seems lower than the sea, and fails to echo the sounds of war inside one’s head.

Walking along the beach some years ago, I noticed a dark structure emerging from the mist ahead of me. Three storeys high, and larger than a parish church, it was one of the huge blockhouses that formed Hitler’s Atlantic wall, the chain of fortifications that ran from the French coast all the way to Denmark and Norway. This blockhouse, as indifferent to time as the pyramids, was a mass of black concrete once poured by the slave labourers of the Todt Organisation, pockmarked by the shellfire of the attacking allied warships.

A flight of steps at its rear led me into the dank interior with its gun platforms and sinister letter box view of the sea. Generations of tramps had dossed here, and in the stairwells were the remains of small fires, piles of ancient excrement and a vague stench of urine.

At first sight, the blockhouse reminded me of the German forts at Tsingtao, the beach resort in north China that my family visited in the 1930s. Tsingtao had been a German naval base during the first world war, and I was taken on a tourist trip to the forts, a vast complex of tunnels and gun emplacements built into the cliffs. The cathedral-like vaults with their hydraulic platforms resembled Piranesi’s prisons, endless concrete galleries leading to vertical shafts and even further galleries. The Chinese guides took special pleasure in pointing out the bloody handprints of the German gunners driven mad by the British naval bombardment.

Years later, in that Utah beach blockhouse, I was looking at similar stains on the concrete walls, but the scattered rubbish and tang of urine made me think of structures closer to home in England – run-down tower blocks and motorway exit ramps, pedestrian underpasses sprung from the drawing boards of enlightened planners who would never have to live in or near them, and who were careful never to stray too far from their Georgian squares in the heart of heritage London.

From the rooftop barbette I looked along Utah Beach towards an identical blockhouse 800 yards away, and beyond that to the faint silhouette of a third. The Atlantic wall was only part of a huge system of German fortifications that included the Siegfried line, submarine pens and huge flak towers that threatened the surrounding land like lines of Teutonic knights. Almost all had survived the war and seemed to be waiting for the next one, left behind by a race of warrior scientists obsessed with geometry and death.

Death was what the Atlantic wall and Siegfried line were all about. Whenever I came across these grim fortifications along France’s Channel coast and German border, I realised I was exploring a set of concrete tombs whose dark ghosts haunted the brutalist architecture so popular in Britain in the 1950s. Out of favour now, modernism survives in every high-rise sink estate of the time, in the Barbican development and the Hayward Gallery in London, in new towns such as Cumbernauld and the ziggurat residential blocks at the University of East Anglia.

But modernism of the heroic period, from 1920 to 1939, is dead, and it died first in the blockhouses of Utah beach and the Siegfried line. Yet in its heyday between the wars, modernism was a vast utopian project, and perhaps the last utopian project we will ever see, now that we are well aware that all utopias have their dark side.

Nazi Germany and Soviet Russia were two utopian projects that turned into the greatest dystopias the world has known. Modernism briefly survived them both, but lost its nerve in the 1960s when the municipal high-rise estates in St Louis, Missouri, were deemed social catastrophes and dynamited. However, I sometimes think that social catastrophe was what the dirt-poor residents secretly longed for.

Modernism’s attempt to build a better world with the aid of science and technology now seems almost heroic. Bertolt Brecht, no fan of modernism, remarked that the mud, blood and carnage of the first world war trenches left its survivors longing for a future that resembled a white-tiled bathroom. Architects were in the vanguard of the new movement, led by Le Corbusier and the Bauhaus design school. The old models were thrown out. Function defined form, expressed in a pure geometry that the eye could easily grasp in its entirety. Above all, there should be no ornamentation. « Less is more, » was the war cry, to which Robert Venturi, avatar of the tricksy postmodernism that gave us the Sainsbury wing of the National Gallery, retorted: « Less is a bore. »

But the modernists maintained that ornamentation concealed rather than embellished. Classical columns, pediments and pilasters defined a hierarchical order. Power and authority were separated from the common street by huge flights of steps that we were forced to climb on our way to law courts, parliaments and town halls. Gothic ornament, with all its spikes and barbs, expressed pain, Christ’s crown of thorns and agony on the cross. The Gothic expressed our guilt, pointing to a heaven we could never reach. The Baroque was a defensive fantasy, architecture as aristocratic playpen, a set of conjuring tricks to ward off the Age of Reason.

So modernism was a breath of fresh air and possibility. Housing schemes, factories and office blocks designed by modernist architects were clear-headed and geometric, suggesting clean and unembellished lives for the people inside them. Gone were suburban pretension, mock-Tudor beams and columned porticos disguising modest front doors.

Hitler and Stalin were intrigued by modernism, which seemed part of a new world of aviation, radio, public health and mass consciousness. But the dictators were nervous of clear-headed people who thought for themselves. The Nazis promptly closed the Bauhaus when they came to power and turned it into an SS training school.

Modernism saw off the dictators, and among its last flings were Brasilia, the Festival of Britain and Corbusier’s state capital buildings at Chandigarh in India. But it was dying on its pilotis, those load-bearing pillars with which Corbusier lifted his buildings into the sky. Its slow death can be seen, not only in the Siegfried line and the Atlantic wall, but in the styling of Mercedes cars, at once paranoid and aggressive, like medieval German armour. We see its demise in 1960s kitchens and bathrooms, white-tiled laboratories that are above all clean and aseptic, as if human beings were some kind of disease. We see its death in motorways and autobahns, stone dreams that will never awake, and in the turbine hall at that middle-class disco, Tate Modern – a vast totalitarian space that Albert Speer would have admired, so authoritarian that it overwhelms any work of art inside it.

Modernism was never popular in Britain – a little too frank for its repressed natives, except at lidos and the seaside, where people take their clothes off. The few modernist houses and apartments look genuinely odd. Why?

I have always admired modernism and wish the whole of London could be rebuilt in the style of Michael Manser’s brilliant Heathrow Hilton. But I know that most people, myself included, find it difficult to be clear-eyed at all times and rise to the demands of a pure and unadorned geometry. Architecture supplies us with camouflage, and I regret that no one could fall in love inside the Heathrow Hilton. By contrast, people are forever falling in love inside the Louvre and the National Gallery.

All of us have our dreams to reassure us. Architecture is a stage set where we need to be at ease in order to perform. Fearing ourselves, we need our illusions to protect us, even if the protection takes the form of finials and cartouches, corinthian columns and acanthus leaves. Modernism lacked mystery and emotion, was a little too frank about the limits of human nature and never prepared us for our eventual end.

But all is not lost for admirers of modernism. They should visit the mortuary island of San Michele in the Venice lagoon, where many pioneers of modernism such as Igor Stravinsky, Serge Diaghilev and Ezra Pound are interred. After taking the ferry, you disembark at a gloomy landing stage worthy of Böcklin’s Island of the Dead. This is a place beyond hope, of haunted gateways and melancholy statues.

But then, in the heart of the cemetery, there is a sudden lightening of tone, and you find you are strolling through what might be a Modern suburb of Tunis or Tel Aviv. The lines of family tombs resemble cheerful vacation bungalows, airy structures of white walls and glass that might have been designed by Le Corbusier or Richard Neutra. One could holiday for a long time in these pleasant villas, and a few of us probably will.

So, there is one place where modernism triumphs. As in the cases of the pyramids and the Taj Mahal, the Siegfried line and the Atlantic wall, death always calls on the very best architects.

Source : The Guardian, 2006

https://www.theguardian.com/artanddesign/2006/mar/20/architecture.communities

Traduction :

Peu de gens visitent aujourd’hui Utah Beach. Le sable semble plus froid et plus plat qu’ailleurs le long de la côte normande où les Alliés ont débarqué le jour J. La ville d’Arromanches – quelques kilomètres à l’est et plus proche d’Omaha, Gold et Sword Beach – est un parc d’attractions bondé de musées de guerre, cimetières et boutiques de souvenirs, bunkers et guirlandes. Guides touristiques en main, les visiteurs se déplacent prudemment autour des emplacements de canons allemands et tentent d’imaginer ce que c’était de regarder dans les viseurs l’immense armada approchant la côte.

Mais Utah Beach, à l’extrémité ouest de la zone de débarquement, est silencieuse. Quelques vagues remuent le sable comme si elles étaient trop lasses pour penser à autre chose. Le terrain côtier semble plus bas que la mer et ne parvient pas à faire écho aux sons de la guerre dans notre tête.

En marchant le long de la plage il y a quelques années, j’ai remarqué une structure sombre émergeant de la brume devant moi. Haute de trois étages et plus grande qu’une église paroissiale, c’était l’un des énormes blockhaus qui formaient le mur de l’Atlantique d’Hitler, la chaîne de fortifications qui s’étendait de la côte française jusqu’au Danemark et à la Norvège. Ce blockhaus, aussi indifférent au temps que les pyramides, était une masse de béton noir autrefois coulé par les travailleurs esclaves de l’Organisation Todt, criblé par les tirs d’obus des navires de guerre alliés attaquants.

Un escalier à l’arrière m’a conduit dans l’intérieur humide avec ses plateformes de tir et sa vue sinistre en boîte aux lettres sur la mer. Des générations de vagabonds avaient dormi ici, et dans les cages d’escalier se trouvaient les restes de petits feux, des tas d’excréments anciens et une vague odeur d’urine.

À première vue, le blockhaus me rappelait les forts allemands de Tsingtao, la station balnéaire du nord de la Chine que ma famille visitait dans les années 1930. Tsingtao avait été une base navale allemande pendant la Première Guerre mondiale, et j’avais fait une excursion touristique aux forts, un vaste complexe de tunnels et d’emplacements de canons construits dans les falaises. Les voûtes semblables à des cathédrales avec leurs plateformes hydrauliques ressemblaient aux prisons de Piranèse, d’interminables galeries de béton menant à des puits verticaux et à d’autres galeries encore. Les guides chinois prenaient un plaisir particulier à montrer les empreintes de mains sanglantes des artilleurs allemands rendus fous par le bombardement naval britannique.

Des années plus tard, dans ce blockhaus d’Utah Beach, je regardais des taches similaires sur les murs de béton, mais les déchets éparpillés et l’odeur d’urine me faisaient penser à des structures plus proches de chez moi en Angleterre – des tours délabrées et des rampes de sortie d’autoroute, des passages piétons souterrains sortis des planches à dessin d’urbanistes éclairés qui n’auraient jamais à vivre dedans ou près d’eux, et qui prenaient soin de ne jamais s’éloigner trop de leurs squares géorgiens au cœur du Londres patrimonial.

Depuis la barbette du toit, j’ai regardé le long d’Utah Beach vers un blockhaus identique à 800 mètres, et au-delà vers la silhouette floue d’un troisième. Le mur de l’Atlantique n’était qu’une partie d’un immense système de fortifications allemandes qui comprenait la ligne Siegfried, des abris de sous-marins et d’énormes tours de DCA qui menaçaient le territoire environnant comme des rangées de chevaliers teutoniques. Presque toutes avaient survécu à la guerre et semblaient attendre la suivante, laissées derrière par une race de scientifiques guerriers obsédés par la géométrie et la mort.

La mort était l’essence même du mur de l’Atlantique et de la ligne Siegfried. Chaque fois que je tombais sur ces fortifications sinistres le long de la côte de la Manche française et de la frontière allemande, je réalisais que j’explorais un ensemble de tombes de béton dont les fantômes sombres hantaient l’architecture brutaliste si populaire en Grande-Bretagne dans les années 1950. Aujourd’hui démodé, le modernisme survit dans chaque cité-dortoir en hauteur de l’époque, dans le complexe Barbican et la Hayward Gallery à Londres, dans les villes nouvelles comme Cumbernauld et les blocs résidentiels en ziggourat de l’Université d’East Anglia.

Mais le modernisme de la période héroïque, de 1920 à 1939, est mort, et il est mort d’abord dans les blockhaus d’Utah Beach et de la ligne Siegfried. Pourtant, à son apogée entre les deux guerres, le modernisme était un vaste projet utopique, et peut-être le dernier projet utopique que nous verrons jamais, maintenant que nous sommes bien conscients que toutes les utopies ont leur côté sombre.

L’Allemagne nazie et la Russie soviétique étaient deux projets utopiques qui se sont transformés en les plus grandes dystopies que le monde ait connues. Le modernisme leur a brièvement survécu à tous deux, mais a perdu confiance dans les années 1960 quand les cités municipales en hauteur à Saint-Louis, Missouri, ont été considérées comme des catastrophes sociales et dynamitées. Cependant, je pense parfois que la catastrophe sociale était ce que les résidents miséreux désiraient secrètement.

La tentative du modernisme de construire un monde meilleur avec l’aide de la science et de la technologie semble maintenant presque héroïque. Bertolt Brecht, pas un admirateur du modernisme, a remarqué que la boue, le sang et le carnage des tranchées de la Première Guerre mondiale laissaient ses survivants aspirant à un avenir qui ressemblait à une salle de bain carrelée de blanc. Les architectes étaient à l’avant-garde du nouveau mouvement, menés par Le Corbusier et l’école de design du Bauhaus. Les anciens modèles ont été jetés. La fonction définissait la forme, exprimée dans une géométrie pure que l’œil pouvait facilement saisir dans son intégralité. Surtout, il ne devait y avoir aucun ornement. « Moins c’est plus » était le cri de guerre, auquel Robert Venturi, avatar du postmodernisme artificieux qui nous a donné l’aile Sainsbury de la National Gallery, a rétorqué : « Moins c’est ennuyeux. »

Mais les modernistes soutenaient que l’ornementation cachait plutôt qu’elle n’embellissait. Les colonnes classiques, frontons et pilastres définissaient un ordre hiérarchique. Le pouvoir et l’autorité étaient séparés de la rue commune par d’immenses volées de marches que nous étions forcés de gravir en route vers les tribunaux, parlements et mairies. L’ornement gothique, avec toutes ses pointes et ses barbes, exprimait la douleur, la couronne d’épines du Christ et son agonie sur la croix. Le gothique exprimait notre culpabilité, pointant vers un ciel que nous ne pourrions jamais atteindre. Le baroque était une fantaisie défensive, l’architecture comme parc de jeux aristocratique, un ensemble de tours de passe-passe pour repousser le siècle des Lumières.

Le modernisme était donc un souffle d’air frais et de possibilités. Les projets de logements, usines et immeubles de bureaux conçus par les architectes modernistes étaient clairs et géométriques, suggérant des vies nettes et sans fioritures pour les gens à l’intérieur. Fini la prétention de banlieue, les fausses poutres Tudor et les portiques à colonnes déguisant de modestes portes d’entrée.

Hitler et Staline étaient intrigués par le modernisme, qui semblait faire partie d’un nouveau monde d’aviation, de radio, de santé publique et de conscience de masse. Mais les dictateurs se méfiaient des gens lucides qui pensaient par eux-mêmes. Les nazis ont promptement fermé le Bauhaus quand ils sont arrivés au pouvoir et l’ont transformé en école de formation SS.

Le modernisme a survécu aux dictateurs, et parmi ses derniers soubresauts se trouvaient Brasilia, le Festival of Britain et les bâtiments de la capitale d’État de Corbusier à Chandigarh en Inde. Mais il agonisait sur ses pilotis, ces piliers porteurs avec lesquels Corbusier élevait ses bâtiments dans le ciel. Sa mort lente peut être vue, non seulement dans la ligne Siegfried et le mur de l’Atlantique, mais dans le design des voitures Mercedes, à la fois paranoïaque et agressif, comme une armure médiévale allemande. Nous voyons sa disparition dans les cuisines et salles de bains des années 1960, des laboratoires carrelés de blanc qui sont avant tout propres et aseptiques, comme si les êtres humains étaient une sorte de maladie. Nous voyons sa mort dans les autoroutes, des rêves de pierre qui ne s’éveilleront jamais, et dans la salle des turbines de cette discothèque bourgeoise, la Tate Modern – un vaste espace totalitaire qu’Albert Speer aurait admiré, si autoritaire qu’il écrase toute œuvre d’art à l’intérieur.

Le modernisme n’a jamais été populaire en Grande-Bretagne – un peu trop franc pour ses habitants refoulés, sauf aux piscines et au bord de la mer, où les gens se déshabillent. Les quelques maisons et appartements modernistes semblent véritablement étranges. Pourquoi ?

J’ai toujours admiré le modernisme et je souhaiterais que tout Londres puisse être reconstruit dans le style du brillant Heathrow Hilton de Michael Manser. Mais je sais que la plupart des gens, moi y compris, trouvent difficile d’être lucides en permanence et de se hisser aux exigences d’une géométrie pure et sans ornement. L’architecture nous fournit un camouflage, et je regrette que personne ne puisse tomber amoureux à l’intérieur du Heathrow Hilton. En revanche, les gens tombent sans cesse amoureux à l’intérieur du Louvre et de la National Gallery.

Nous avons tous nos rêves pour nous rassurer. L’architecture est un décor de théâtre où nous devons être à l’aise pour jouer. Nous craignant nous-mêmes, nous avons besoin de nos illusions pour nous protéger, même si la protection prend la forme de fleurons et de cartouches, de colonnes corinthiennes et de feuilles d’acanthe. Le modernisme manquait de mystère et d’émotion, était un peu trop franc sur les limites de la nature humaine et ne nous a jamais préparés à notre fin éventuelle.

Mais tout n’est pas perdu pour les admirateurs du modernisme. Ils devraient visiter l’île mortuaire de San Michele dans la lagune de Venise, où de nombreux pionniers du modernisme comme Igor Stravinsky, Serge Diaghilev et Ezra Pound sont enterrés. Après avoir pris le ferry, vous débarquez à un embarcadère lugubre digne de L’Île des morts de Böcklin. C’est un lieu au-delà de l’espoir, de portails hantés et de statues mélancoliques.

Mais ensuite, au cœur du cimetière, il y a un soudain allègement de ton, et vous vous retrouvez à vous promener dans ce qui pourrait être une banlieue moderne de Tunis ou Tel Aviv. Les rangées de tombes familiales ressemblent à de joyeux bungalows de vacances, des structures aérées de murs blancs et de verre qui auraient pu être conçues par Le Corbusier ou Richard Neutra. On pourrait passer de longues vacances dans ces villas agréables, et quelques-uns d’entre nous le feront probablement.

Il y a donc un endroit où le modernisme triomphe. Comme dans les cas des pyramides et du Taj Mahal, de la ligne Siegfried et du mur de l’Atlantique, la mort fait toujours appel aux meilleurs architectes.

BLOCK 39, VIRTUAL 360°

COQUILLE 02

« A intervalles réguliers la matière calcaire que je secrétais se colorait ; ainsi se formaient de belles stries qui continuaient tout droit à travers les spirales, et cette coquille était une chose différente de moi mais aussi la partie de moi la plus vraie, l’explication de ce que j’étais, mon portrait traduit dans un système rythmique de volumes et de stries et de couleurs et d’une matière dure,

… et tous les autres étaient en train de copier tous les autres et ils se construisaient ces coquilles toutes pareilles, et ainsi on en serait resté au point de départ, s’il n’était trop vite dit de ces coquilles qu’elles étaient toutes pareilles, car si on les regarde bien on y découvre beaucoup de petites différences qui pourront bien, par la suite, devenir très considérables. »

Italo Calvino in Cosmicomics